| Цели и задачи | |

| История погоста | |

| Ансамбль погоста | |

| Возрождение обители | |

| Социологический опрос | |

| Источники информации | |

| Авторы | |

| На главную |

Определившись с местоположением будущего имения, Полянские немедленно приступили к строительству. Одновременно создавался жилой дом ("замок", как его называли люди) и поблизости от него две церкви: церковь Михаила Архангела и Ианно-Богословский храм.

Церковь Михаила Архангела с трапезной и мужской богадельней была построена в конце 1690-х годов и освящена в 1702

году.

Церковь Михаила Архангела с трапезной и мужской богадельней была построена в конце 1690-х годов и освящена в 1702

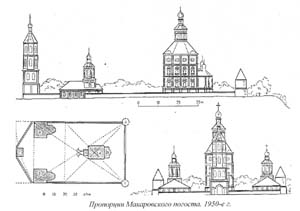

году. Архитектурное своеобразие Архангельской церкви состоит в том, что она строилась по редкому типу "под колокола", когда восьмерик над четвериком образовывал не главу, а колокольню. Верхнего света, таким образом, в церкви не предусматривалось, зато отопление её много не стоило. Почти квадратный в плане придел (14.5*15.5 м.) разделён двумя стенами на три помещения: в западной части-сени-коридор, в южной части-богадельня, в северной-трапезная. Высота церкви составляет 22 метра. По первоначальному замыслу небольшая каменная церковь во имя Михаила Архангела ставилась вовсе не для крестьян и тем более ни как богадельня, а для семьи помещика, в качестве домовой церкви.

В 1704 году построен и освящен центральный храм Макаровского погоста, храм во имя Иоанна Богослова.

Высота церкви Иоанна Богослова 44 метра, размах крыльев орла, сидящего на кресте церкви, - метр.

На позолоту крестов и их украшение истрачено 144 грамма золота. Архитектор, проектирующий ансамбль,

неизвестен.

В 1704 году построен и освящен центральный храм Макаровского погоста, храм во имя Иоанна Богослова.

Высота церкви Иоанна Богослова 44 метра, размах крыльев орла, сидящего на кресте церкви, - метр.

На позолоту крестов и их украшение истрачено 144 грамма золота. Архитектор, проектирующий ансамбль,

неизвестен. Для постройки церкви кирпич, черепица и известь доставлялись из Казани. На храм пошло более полумиллиона кирпичей весом 15 фунтов (6 кг). Для доставки этого кирпича из Казани в один приём потребовался бы наполненный обоз из 8-ми тысяч лошадиных повозок. Такой обоз растянулся в непрерывную цепь подвод длиной в 40 верст. Храм Иоанна Богослова от своего основания до глав идет почти квадратом с небольшими окнами в древнерусском стиле. На самом верху, почти у главы, устроены маленькие круглые окна по обеим сторонам. Ниже пола, который приподнят над фундаментом выше аршин на девять, находится подвал с окнами и дверями на северную и южную стороны. Эта часть храма стала фамильной усыпальницей. Именно здесь в подцерковье был установлен саркофаг. В 1996 году копию его изображения удалось разыскать священнику Александру Витальевичу Кулаковскому. На саркофаге имелась очень важная надпись следующего содержания: "Лета тысяча семьсот десятого февруария 5 день преставился раб божий Макарий Артемьевич Полянский и Агафья святые мученицы Агафии, а память его иануария в 19 день, лет жития его 59 по желанию его зде положися".

Исходя из этого ясно, что потомки придавали большое значение увековечиванию памяти Макара Полянского, родоначальника Полянских и основателем монастырского комплекса. Он возвысил их род. По его желанию село Макаровка стало центром управления всеми владениями Полянских в округе. По старым традициям село, прилегающее к храму должно именоваться его названием, то есть Богословским. Но оно стало носить имя его основателя-Макаровка. Внутри храма во всю ширину восточной стены построен был иконостас, наполненный иконами в пять ярусов. На западной стороне во всю длину на каменной арке помещались хоры.

От времени иконостас и стены храма почернели, облупились, пришли в ветхость, храм требовал обновления. И в 1882 году, спустя 180 лет после постройки церкви, мастером Смолиным из города Инсара по заказу госпожи Антонии Полянской (Австро-венгерской империи) был построен по прежнему плану новый иконостас тоже в пять ярусов. Все работы народным умельцем Смолиным были сделаны самым отчетливым образом: резьба, колонны, иконы. Золото для работы было употреблено самой высокой пробы. 31 августа 1882 года в присутствии Антонины Фёдоровны Полянской, при участии 9 священников, с приглашением из города прекрасным хором певчих происходило торжество освящения храма во имя Иоанна Богослова, по случаю построения в нём нового иконостаса. "Благолепие иконостаса, множество служащих, прекрасное пение заметно производили огромное впечатление на собравшийся народ, которого было очень много. Несмотря на духоту в храме, народ стоял и молился всю продолжительную службу с великим благолепием и умилением", по воспоминаниям Масловского. Сумма пожертвования Антонией Фёдоровной на восстановление храма была громадной и составила 4000 рублей. Примечательно то, что по вероисповеданию она была лютерианкой. В благодарность прихожане установили на куполе не совсем православный крест, продемонстрировав тем самым уважение к вероисповедальным пристрастием хозяйки. К сожалению внутреннее убранство церкви не сохранилось. Стены внутри храма покрыты росписями. Но и эти фрески оценить по достоинству сейчас затруднительно, так как большая часть их (три нижних яруса) скрыты под грубой масляной краской конца XIX века, и несколькими слоями побелки. Нетронутыми остались только фрески на восьмерике и барабане. Это подлинные, ничем не закрытые росписи.

Если говорить о значимости внутреннего пространства церкви, его сакральном смысле, то следует отметить,- храм,

дом Богоотца и Христа (Мр., 11.17), дом молитвы (Мр., 11.17) тела Христова (Ин., 2, 18-20) и человека

спасающегося во Христе (Лк., 17.21), иными словами внутреннее пространство уподоблено совершенствующейся душе

человека. Человеческое и божественное начало находит здесь единство, гармонию, благодать.

Важный элемент монастырского комплекса в Макаровке являет собой колокольня, играя роль маяка, притягивающего

мирян. Главный вход ансамбля выражает традиционную для православной архитектуры символику врат,

овеществляющую слова Христа: "Аз есть дверь: кто войдёт мною, тот спасётся" (Ин., 10.9)

Надвратная колокольня, выстроенная предположительно в 1720-30-ые годы представляет собой композицию состоящую

из четырех ярусов общей высотой 36 метров: двух четвериков и двух восьмериков завершающихся восьмигранным

шатром увенчанным луковицей на тонкой шее. В нижнем четверике устроены два арочных прохода и врата. В толстых

стенах четвериков сделана лестница, открывающаяся на третьем ярусе и ведущая к звоннице. На восточной стене

четвёртого яруса ранее находились часы.

Если говорить о значимости внутреннего пространства церкви, его сакральном смысле, то следует отметить,- храм,

дом Богоотца и Христа (Мр., 11.17), дом молитвы (Мр., 11.17) тела Христова (Ин., 2, 18-20) и человека

спасающегося во Христе (Лк., 17.21), иными словами внутреннее пространство уподоблено совершенствующейся душе

человека. Человеческое и божественное начало находит здесь единство, гармонию, благодать.

Важный элемент монастырского комплекса в Макаровке являет собой колокольня, играя роль маяка, притягивающего

мирян. Главный вход ансамбля выражает традиционную для православной архитектуры символику врат,

овеществляющую слова Христа: "Аз есть дверь: кто войдёт мною, тот спасётся" (Ин., 10.9)

Надвратная колокольня, выстроенная предположительно в 1720-30-ые годы представляет собой композицию состоящую

из четырех ярусов общей высотой 36 метров: двух четвериков и двух восьмериков завершающихся восьмигранным

шатром увенчанным луковицей на тонкой шее. В нижнем четверике устроены два арочных прохода и врата. В толстых

стенах четвериков сделана лестница, открывающаяся на третьем ярусе и ведущая к звоннице. На восточной стене

четвёртого яруса ранее находились часы. Во второй половине XVIII века Полянские в основном завершили формирование погоста и по монастырскому обычаю обнесли его стеной, поставив по углам на восточной стороне две башни. Общая длина стены Макаровского ансамбля - около 270 метров, её высота- 2,5 метра. Две угловые башни цилиндрической формы на высоком цоколе (диаметр - около 6 метров, высота 12 метров). Они имеют маленькие дверной и оконный проёмы с внутренней стороны и перекрыты шатровой крышей.

Такая невысокая ограда и скромных размеров башенки не могли выполнять оборонительные функции. Для сравнения:

в острогах XVII века высота деревянных стен с бойницами составляла около 4,5 метров, высота угловых башен -

не менее 18 метров. Несмотря на тревожную обстановку, вызванную крестьянскими волнениями, к началу XVIII века

оборонное значение Саранска и Атемара резко снизилось, полностью утратила своё значение засечная черта на этом

участке. Дозорную функцию в Макаровке выполняли не обращённые на восток башенки, а высокая колокольня, со

звона которой хорошо просматривается вся округа к югу, западу и северу от погоста. Стены выполняли

композиционную функцию: они обозначают границу пространственной композиции, башни фиксируют ёе углы. Благодаря

пяти вертикалям с земли хорошо прочитывается пятиугольная форма плана погоста.

Ограда и башни были разобраны в 30-ые годы, восстановлены в 1973 году.

Такая невысокая ограда и скромных размеров башенки не могли выполнять оборонительные функции. Для сравнения:

в острогах XVII века высота деревянных стен с бойницами составляла около 4,5 метров, высота угловых башен -

не менее 18 метров. Несмотря на тревожную обстановку, вызванную крестьянскими волнениями, к началу XVIII века

оборонное значение Саранска и Атемара резко снизилось, полностью утратила своё значение засечная черта на этом

участке. Дозорную функцию в Макаровке выполняли не обращённые на восток башенки, а высокая колокольня, со

звона которой хорошо просматривается вся округа к югу, западу и северу от погоста. Стены выполняли

композиционную функцию: они обозначают границу пространственной композиции, башни фиксируют ёе углы. Благодаря

пяти вертикалям с земли хорошо прочитывается пятиугольная форма плана погоста.

Ограда и башни были разобраны в 30-ые годы, восстановлены в 1973 году. Честь завершения комплекса принадлежит Александру Ивановичу Полянскому, жившему в царствовании Екатерины II, Павла и Александра I.Он вообще заболел зодчеством: переделал "замок", взялся за погост и превратил его почти в полное подобие монастыря - не хватало только келейных корпусов. В1763 году владелец в пару мужской богадельне построил такую же женскую. В 1800-е годы была возведена церковь Знамения, точно повторившая объёмную композицию и декор Архангельской церкви. Ради завершения ансамбля, придания пространственной композиции целостности в эпоху классицизма были реанимированы архаичные формы XVII века. Хороший вкус дороже моды, и владельцы Макаровки понимали, что поставив внутри ограды здание иного стиля, они нанесут непоправимый ущерб эстетичности архитектурного комплекса.

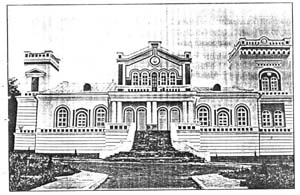

Северо-Западнее Макаровского погоста выше по рельефу располагалось имение Полянских. В 1780-ые

годы здесь развернулось масштабное строительство: были выстроены деревянный господский дом, два флигеля для

дворовых, скотный двор, управа, пять риг, три моста. Усадебное строительство велось и в XIX веке, в 1856 году,

были выстроены новый каменный дом с пятью флигелями (архитектор Пятинский), дом управляющего, конный двор,

каретный сарай (хозяйственные постройки в форме каре с восьмигранными угловыми башнями), имение было окружено

каменной оградой.

Северо-Западнее Макаровского погоста выше по рельефу располагалось имение Полянских. В 1780-ые

годы здесь развернулось масштабное строительство: были выстроены деревянный господский дом, два флигеля для

дворовых, скотный двор, управа, пять риг, три моста. Усадебное строительство велось и в XIX веке, в 1856 году,

были выстроены новый каменный дом с пятью флигелями (архитектор Пятинский), дом управляющего, конный двор,

каретный сарай (хозяйственные постройки в форме каре с восьмигранными угловыми башнями), имение было окружено

каменной оградой. Архитектура жилого дома, сочетающая разнородные мотивы, типична для эклектизма (сочетание разнородных стилевых элементов) середины XIX века. Здание на высоком цоколе имеет асимметричный фасад с возвышающимся мезонином и двумя разнящимися башнями. Вход оформлен высоким крыльцом, шестиколонным портиком из сдвоенных колонн и завершается пологим фронтом. Высокая южная башня украшена парным окном с розеткой, карнизом с арочками и кронштейнами, имитирующими средневековые европейские башни. Декор фасадов составляют горизонтальный руст, розетки и вазоны, расположенные, однако, без взаимной связи. В доме было много обширных помещений, украшенных художником Нечаевым, открытая терраса.

Главный фасад дома был обращён на запад: с крыльца открывалась панорама с долиной Тавлы, Луховкой, Посопом и городом, видневшимся на далеком высоком левом берегу Саранки. Чрезвычайно выразителен вид с южной башни дома на погост. Семиметровая разница отметок рельефа между домом и Архангельской церковью позволяет увидеть ансамбль сверху в красивом ракурсе. Верхний этаж башни находится выше глав малых церквей и на уровне восьмискатной крыши четверика Иоанно-Богословской церкви.

Пространственные взаимоотношения усадьбы и города, погоста и жилого дома определяют символику градостроительной

композиции. Усадьба Полянских противостояла уездному городу. Активная деятельность Полянских была вызовом

городской власти, в XVIII веке они конкурировали между собой. Дом хозяина вотчины возвышался над господствующей

в ландшафте церковью: усадьба с церковью лежит восточнее города - как Святая Земля - восточнее Града. Возник

монументальный, величественный архитектурный комплекс в селе Макаровка, при активном содействии господ Полянских.

В таком виде Макаровский погост пришёл к XX веку.

Пространственные взаимоотношения усадьбы и города, погоста и жилого дома определяют символику градостроительной

композиции. Усадьба Полянских противостояла уездному городу. Активная деятельность Полянских была вызовом

городской власти, в XVIII веке они конкурировали между собой. Дом хозяина вотчины возвышался над господствующей

в ландшафте церковью: усадьба с церковью лежит восточнее города - как Святая Земля - восточнее Града. Возник

монументальный, величественный архитектурный комплекс в селе Макаровка, при активном содействии господ Полянских.

В таком виде Макаровский погост пришёл к XX веку.